アニサキス

みなさんこんにちは

特殊水処理機『新ん泉』の櫻井です。

2022年になってからニュースなどでアニサキスという名前をよく耳にするようになしました。

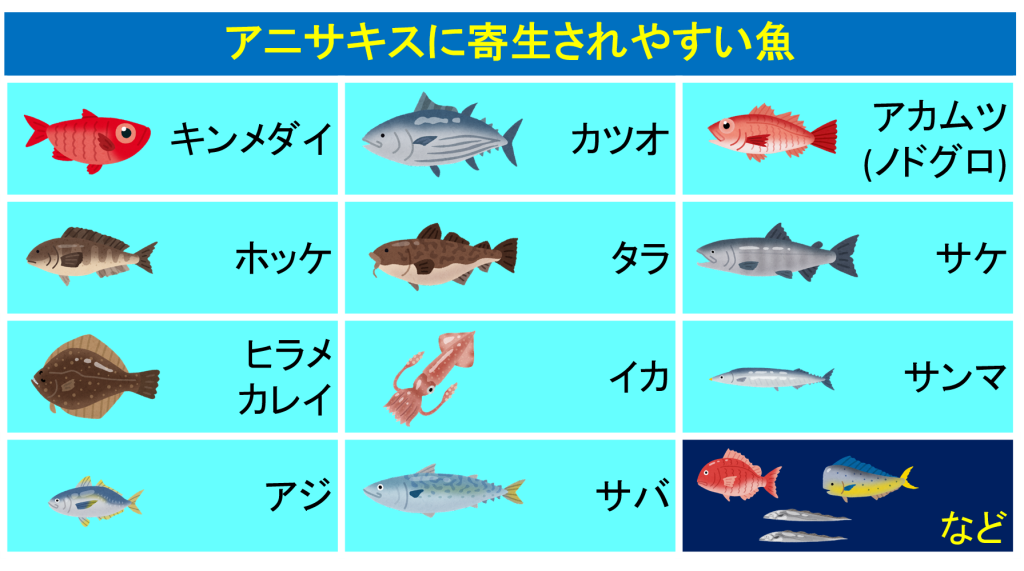

アニサキスは日本でよく食べられているサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカといった魚介類に寄生しているかなり一般的な寄生虫です。

アニサキスが引き起こす食中毒(アニサキス症)は昨今かなり問題視されています。

今回はこのアニサキスについて考えてみましょう。

アニサキスとは

アニサキスは回虫目アニサキス科の寄生虫(線虫)の一種です。

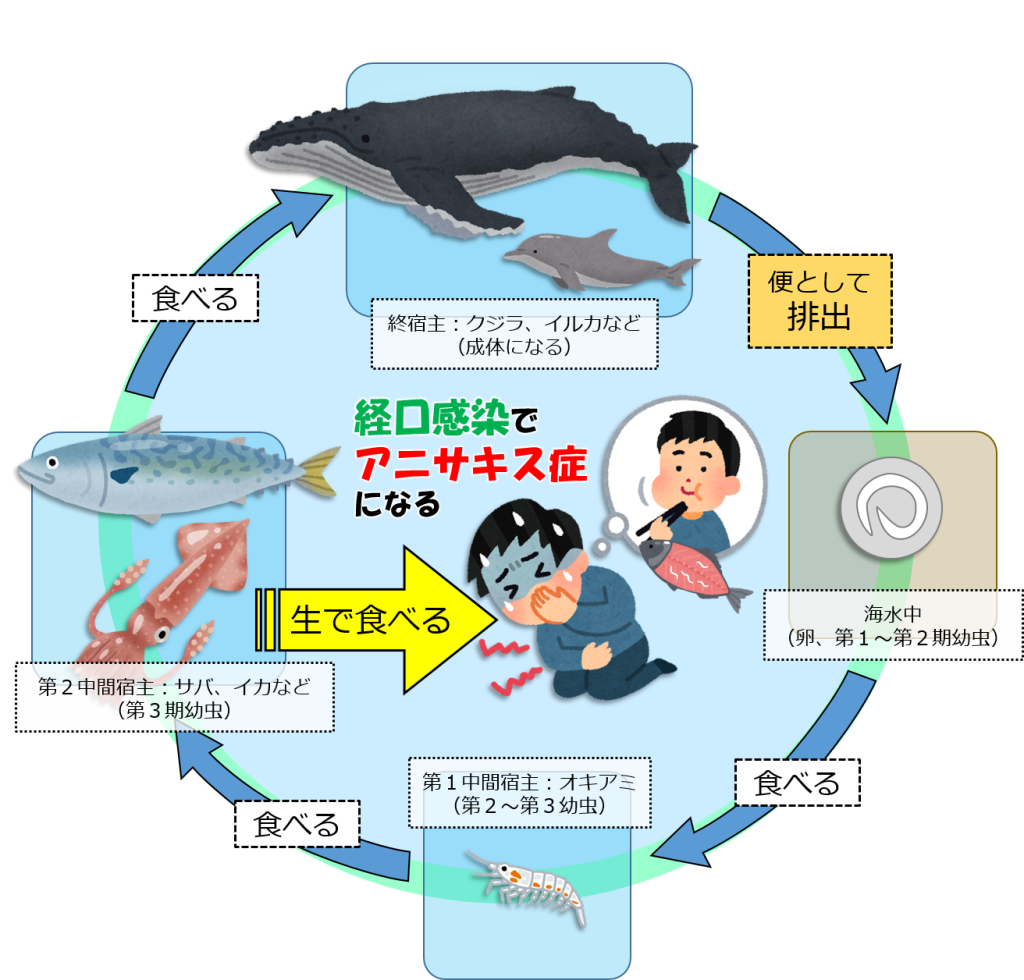

成虫(成体)の体長は5~8cmで、成体はクジラ類の胃に寄生しています。

寄生虫が成体になったときに寄生する生物のことを最終的な宿主という意味で終宿主(しゅうしゅくしゅ)というのですが、アニサキスは成体になるまでに第1中間宿主・第2中間宿主という段階を経て寄生先を引っ越していきます。

アニサキスの生活環

- 卵がクジラなどの糞として海中に排泄される

- 孵化した幼虫は海中を遊泳し生息する

- 甲殻類(総称してオキアミと呼ばれる)に寄生して成長する

- サバ、アジ、サンマ、イカなどの魚介類を渡り歩く

- クジラやヒトへの寄生 →ヒトの体内でアニサキス症が起きる

- クジラなどの体内で成体となり、産卵する→1に戻る

なお、ヒトに寄生したアニサキスが成体になることはないと言われています。

2022年現在、アニサキスによる食中毒は増加していると言われていますが、そもそもアニサキスによる食中毒の実態を統計的に把握するようになったのは割と最近の話です。

日本の食習慣が相まってアニサキスによる食中毒は日本でかなり古くからあった病気と考えられています。

しかし当初は診断の方法がなく、国立感染症研究所によると、激しい腹部の症状をうったえる人の患部を切除して初めてアニサキス症であると証明された事例がほとんどだったそうです。

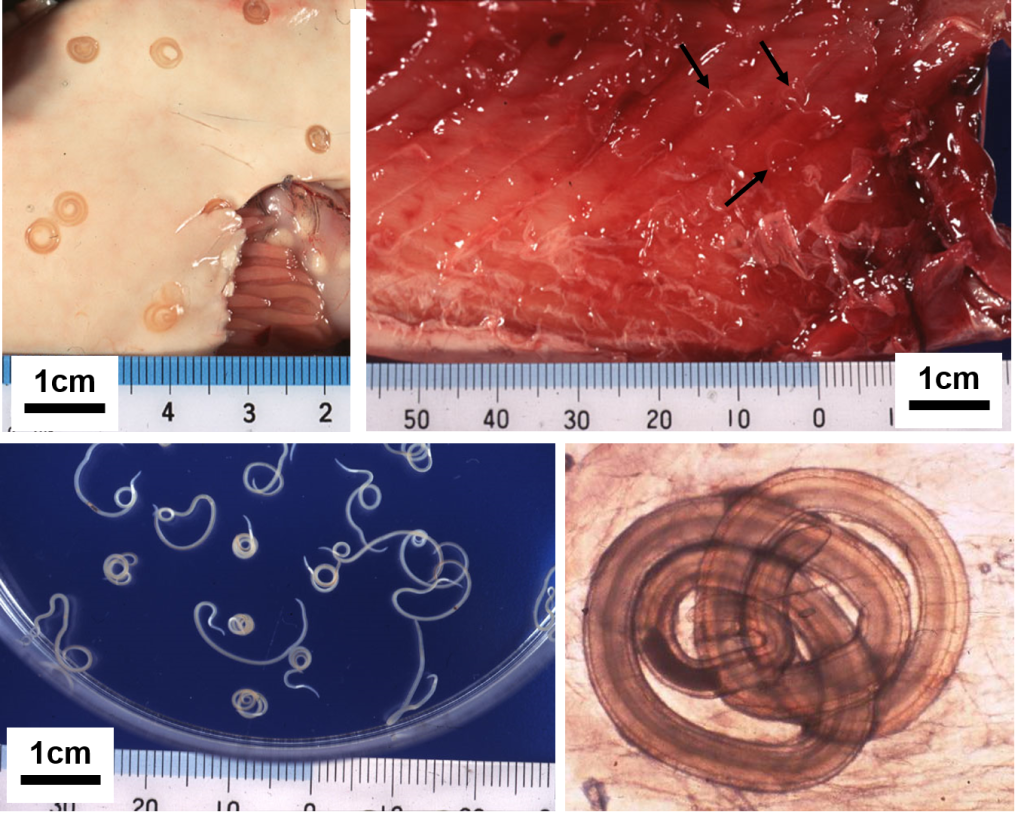

出典:国立感染症研究所ホームページ(写真提供:立川相互病院消化器内科・浦崎裕二先生)

アニサキスによる食中毒を特定できたのは1963年です。

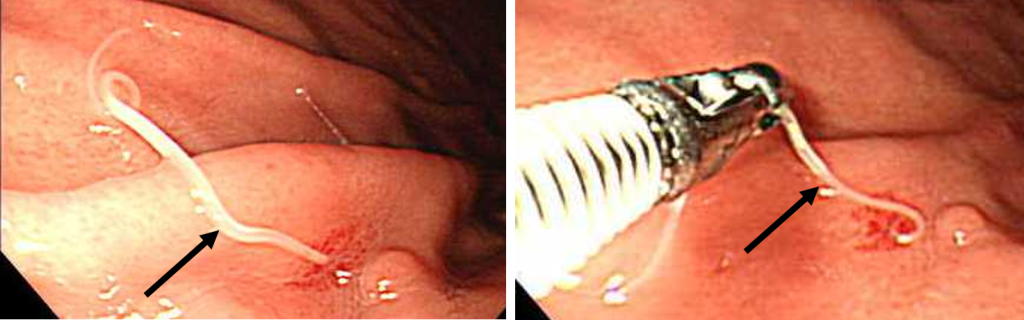

日本では70年代以降になって内視鏡検査の普及とともにアニサキスの摘出が可能となり、実態を把握できるようになっていきました。

2012年までの食中毒統計では寄生虫による食中毒は「その他」として一括りに分類されており、その実態は把握しきれていませんでした。

寄生虫性食中毒の独立した項目として、いくつかの寄生虫を個別に把握すべき旨の意見があり、2013年から食中毒統計においてアニサキスが個別に集計されるようになり実態が把握されるようになったのです。

集計開始当初の2013年はアニサキスによる食中毒の件数は88件で、ノロウイルスの328件、カンピロバクターの227件に次いで第3位に位置付けられていました。

ちなみに、厚生労働省によると2021年のアニサキスによる食中毒被害は354件でした。

近年アニサキスの被害が増加傾向にある原因は諸説あり、

・ 温暖化の影響により海水温が上昇し、アニサキスが増えやすい環境になった

・ アニサキスの終宿主であるクジラの数が増えた

・ 流通ルートや技術の向上によって、より新鮮な生魚が手に入りやすくなった

などが理由として挙げられています。

アニサキス症

アニサキスが引き起こす食中毒はアニサキス症と呼ばれます。

アニサキス症は、寄生された部位によって、胃アニサキス症、腸アニサキス症、腸管外アニサキス症に分けられますが、ほとんどは胃アニサキス症です。

アニサキスは主に魚介類の内臓表面に寄生します。鮮度が良い状態では渦巻き状になっていることが多いです。

アニサキスの幼虫は、寄生している魚介類が死亡し、時間が経過すると内臓から筋肉に移動していきます。

そのため魚の鮮度が落ちると内臓から筋肉部位に移動していることが多く、こうなってしまうと生食する際に目視で取り除く必要が出てきます。

ヒトがアニサキスに寄生された魚を刺身などで生食すると、寄生していた幼虫が胃壁や腸壁に食いついて感染された状態になります。

アニサキスに食いつかれた胃は収縮したり、アレルギー反応が出たりすることによって、かなり強い腹痛や嘔気・嘔吐といった症状を引き起こします。

場合によってはじんましんなどの強いアレルギー症状がみられるようです。

アニサキスに寄生された魚介類を食べると早ければ数時間、遅ければ数日後に症状が現れると言われています。

ただし、ヒトの体内はアニサキスにとって適した環境とはいえないため、ほとんどの場合4~5日も放置しておけば自然と体外に排出されることになります。

ですが、その間にかなりの苦痛を味わうことになります。

基本的に薬による治療はできないため、対処する場合は内視鏡による摘出が必要になるそうです。

参考:魚種別アニサキス寄生状況について(平成24年4月から令和2年3月まで)

アニサキス対策

アニサキスによる食中毒を回避するためにはどのような手段を取ればよいでしょうか。

残念ながらアニサキスは、酢で締める・塩漬けにする・醤油やわさびで漬けるなどの処理では死滅しません。

アニサキス対策として厚生労働省は以下の方法を挙げています。

◆ 新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除く

◆ 魚の内臓を生で提供しない

◆ 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去

またアニサキスを死滅させる方法としては

◆ 冷凍してください。 (-20℃で24時間以上冷凍)

◆ 加熱してください。(70℃以上、または60℃なら1分)

2022年現在、新しい技術としてアニサキスへ電気を流して死滅させる方法の開発が進められているようですが、普及率はまだ高くはありませんので

現状としては、とにかく「生食を避けること」が一番良い対処法となっています。

国内でのアニサキス症の原因となった食品はサバが最も多く、他には地域ごとに西日本や関東圏ではイワシ・カツオ、東北から北海道ではサケ・イカ・サンマなどが多いようです。

原因となりやすい魚介類を生で食べる際には、口元に運ぶ際に目視による確認をするという意識を持つと良いかもしれませんね。